着物といえば、日本を代表する民族衣装(伝統衣装)ですよね!

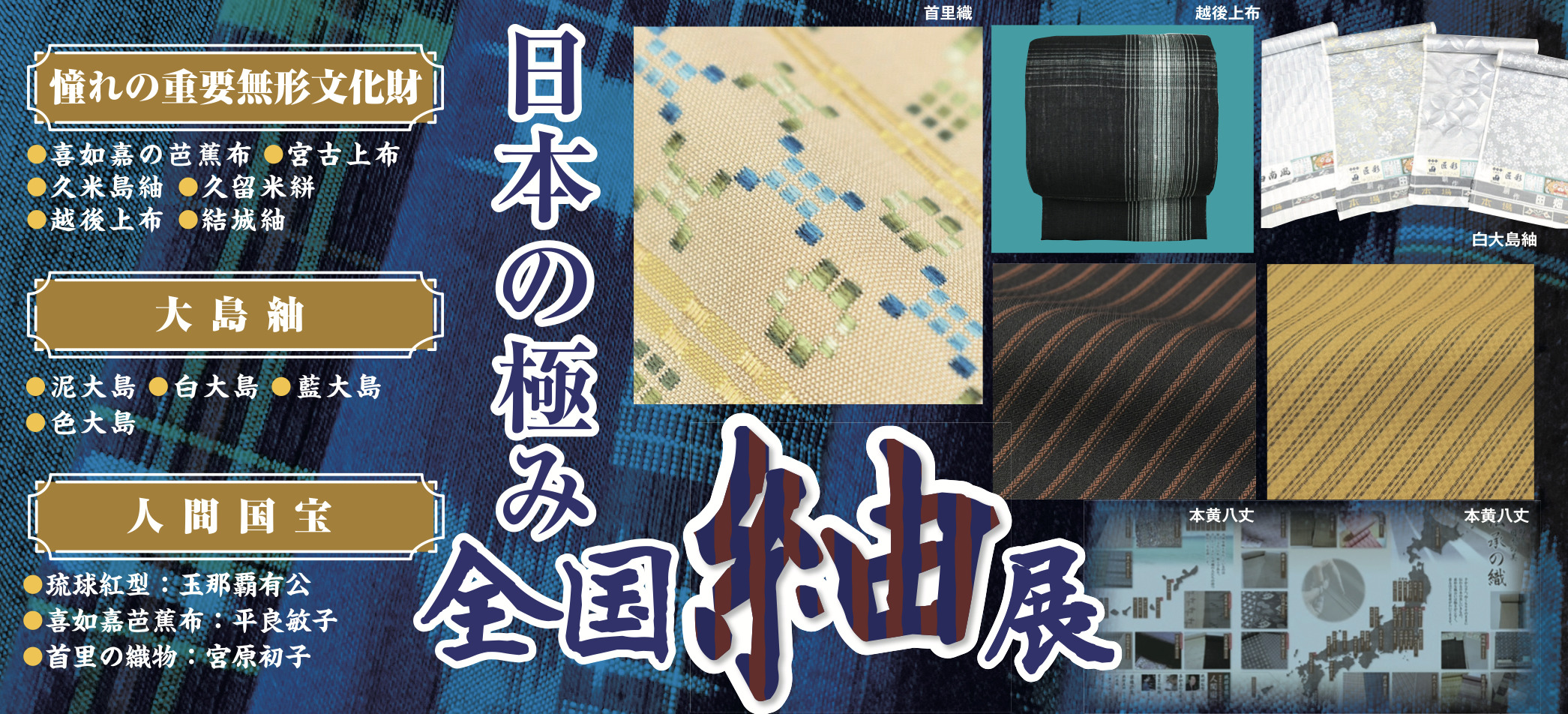

では『重要無形文化財』に認定された着物とはいったいどんなものがあるのか、あなたも気になりませんか?

そこで今回は『重要無形文化財』の着物について深掘りしていきたいと思います!

・『重要無形文化財』の着物について知りたい方

目次

『重要無形文化財』って?

そもそも『重要無形文化財』とは何かというと、まず先に『無形文化財』の意味からお伝えしなければなりません。

この『無形文化財』とは、古くから守り伝えられてきた人間の伝統技(わざ)そのものをいいます。

すなわち『無形文化財』の中で、さらに ”重要” だと判断されたモノだけが、『重要無形文化財』となります。

ですので『重要無形文化財』の着物は、『文化財保護法』によって文部科学大臣が指定した技(わざ)[技法・工程]によって作られているモノのみとなるため、なかなかお目にかかれないんですね。

さらに『重要無形文化財』の指定を受けるには、数々の厳しい条件をクリアする必要があります。

すなわち、これだけ選び抜かれた『重要無形文化財』の着物は、古き良き日本の伝統を継承していくために、とても大切なことだとわかりますね!

『重要無形文化財』の着物ってどんなものがあるの?

まず『重要無形文化財』に団体として認定されるには、

- 「その分野において高い技術を要し、伝承意欲があり後世に伝えていく必要な態勢を整えている団体」

というのがベースとしてあります。

ではその『重要無形文化財』の着物はどんなものがあるのでしょうか?

調べたところ、現在は着物(染織部門)で6種類ありました。(2023年8月現在)

- 結城紬

- 小千谷縮・越後上布

- 宮古上布

- 喜如嘉の芭蕉布

- 久米島紬

- 久留米絣

以上が該当しています。

名前にそれぞれの産地名が付けられているので、地域で大切に継承(伝承)されてきたと伝わってきますね。

以下よりそれぞれの着物について詳しく説明していきます!

結城紬

出典元:Rakuten

『結城紬(ゆうきつむぎ)』の特徴は、

- いざり機(いざりばた)・[地機(じばた)]で織る

- 絣模様(かすりもよう)を付ける際は、手くびりによる

- 使用する糸は全て真綿(まわた)より手紡ぎ(てつむぎ)したものとし、強撚糸(きょうねんし)を使用しない

というのが挙げられます。

産地都道府県、団体名称、指定年はコチラ↓

|

産地都道府県 |

団体名称 |

指定年 |

|

茨木県結城市・栃木県小山市 |

本場結城紬技術保持会 |

1955年 |

小千谷縮・越後上布

【上:小千谷縮 下:越後上布】

出典元:越後上布・小千谷縮布技術保存協会

『小千谷縮(おぢやちぢみ)・越後上布(えちごじょうふ)』の特徴は、

- 晒しは雪ざらしによる

- シボとりをする場合は、湯もみ・足ぶみによる

- いざり機(いざりばた)・[地機(じばた)]で織る

- 絣模様(かすりもよう)を付ける際は、手くびりによる

- 全て苧麻(からむし)を手績み(てうみ)した糸を使用する

というのが挙げられます。

産地都道府県、団体名称、指定年はコチラ↓

|

産地都道府県 |

団体名称 |

指定年 |

|

新潟県小千谷・南魚沼市(旧塩沢町・六日町) |

越後上布・小千谷縮布技術保存協会 |

1955年 |

宮古上布

出典元:伝統工芸 青山スクエア

『宮古上布(みやこじょうふ)』の特徴は、

- 洗濯(仕上げ加工)の場合は木槌(さいづち)による手打ちを行い、使用する糊は天然の材料を用いて調整する

- 手織りである

- 染織(せんしょく)は純正植物染(じゅんせいしょくぶつぞめ)である

- 絣模様(かすりもよう)を付ける際は、伝統的な手結(てつがい)による技法、または手くくりによる

- 全て苧麻(からむし)を手紡ぎ(てつむぎ)した糸を使用する

というのが挙げられます。

産地都道府県、団体名称、指定年はコチラ↓

|

産地都道府県 |

団体名称 |

指定年 |

|

沖縄県宮古島 |

宮古上布保持団体 |

1978年 |

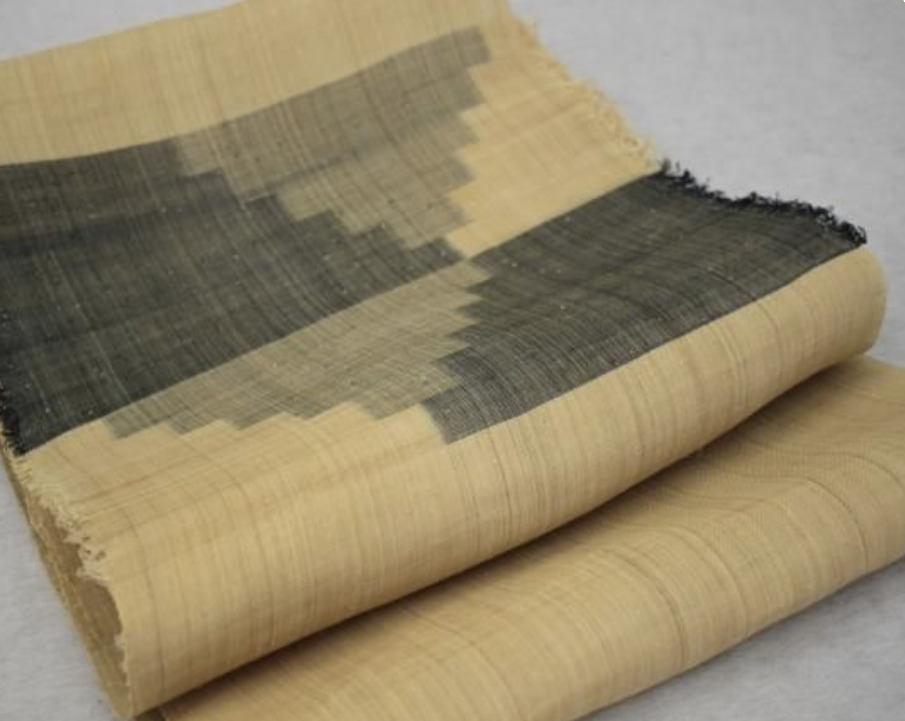

貴如嘉の芭蕉布

出典元:Pinterest

『喜如嘉の芭蕉布(きじょかのばしょうふ)』の特徴は、

- 手織である

- 絣模様(かすりもよう)は手括り絣(くくりがすり)である

- 染織(せんしょく)は植物染(しょくぶつぞめ)で染める

- 糸芭蕉(いとばしょう)により苧績み(おうみ)した糸を使用する

というのが挙げられます。

産地都道府県、団体名称、指定年はコチラ↓

|

産地都道府県 |

団体名称 |

指定年 |

|

沖縄県大宜味村の喜如嘉 |

喜如嘉の芭蕉布保存会 |

1974年 |

久米島紬

出典元:Rakuten

『久米島紬(くめじまつむぎ)』の特徴は、

- 手織りである

- 絣糸(かすりいと)は手くくりである

- 天然染料を使用する

- 糸は紬糸、または引き糸を使用する

というのが挙げられます。

産地都道府県、団体名称、指定年はコチラ↓

|

産地都道府県 |

団体名称 |

指定年 |

|

沖縄県久米島 |

久米島紬保持団体 |

2004年 |

久留米絣

出典元:KOGEI JAPAN

『久留米絣 (くるめがすり)』の特徴は、

- 投げ杼(ひなげ)の手織機(ておりばた・ておりき)で織る

- 純正天然藍(じゅんせいてんねんあい)で染める

- 手くびりによる絣糸(かすりいと)を使用する

というのが挙げられます。

産地都道府県、団体名称、指定年はコチラ↓

|

産地都道府県 |

団体名称 |

指定年 |

|

福岡県久留米市 |

重要無形文化財久留米絣技術保持団体 |

1957年 |

まとめ

最後にまとめると、

『重要無形文化財』の着物は、『文化財保護法』によって文部科学大臣が指定した技(わざ)[技法・工程]によって作られているモノのみとなり、数々の厳しい条件をクリアする必要があるとわかりました。

そして『重要無形文化財』の着物(染織部門)には、

- 仕上げ方

- 織り方

- 模様の付け方

- 染め方

- 使われる糸の作り方

にも細かい指定があるとわかりましたね!

また『重要無形文化財』の着物は2023年8月現在、

- 結城紬

- 小千谷縮・越後上布

- 宮古上布

- 喜如嘉の芭蕉布

- 久米島紬

- 久留米絣

以上の(染織部門)6種類がありました!

そして『重要無形文化財』に指定されている着物の半分が沖縄県であることに気付いた方もいるのではないでしょうか?

一説では、 ”古い歴史の中で、朝鮮半島や中国からシルクロードを通じて沖縄へと染織技術が伝わったからではないか" と考えられています。

日本の歴史と深く繋がっていると考えると、とても興味深いですね!

いかがでしたでしょうか?

今回の記事は『重要無形文化財』の着物についてご紹介しました。

興味をもたれた方は、ぜひご自身でも調べてみてくださいね!

最後に、『一守匠堂』ではオンラインショップも展開しており、月に1度のイベントも開催していますので、ぜひ興味のある方に広がっていただければ幸いです。

着物に触れる機会をつくりませんか?

奈良県王寺町の『一守匠堂』は毎月のように着物に関するイベントを行なっています。

着物に触れる機会を増やしたり、『お悩み相談』 や 『整理収納サービス』 など、着物の扱い全般を行っています。

『着物の展示会』や『中古市』は毎月のように行っていますので、着物に関して知りたいことがある方はぜひチェックしてみてくださいね!

インスタグラムで情報の更新もしているので、チェックしてみてください!

この投稿をInstagramで見る

着物のお困りごとはご相談ください

着物について ”困りごと” や ”疑問” を誰かに相談できないかと考える人は多いです。

弊社は毎月のように店舗で、『着物の展示会』や『中古市』を開催しています。

『着物を着てお出かけ会』なども主催しています。

着物の保管方法や販売方法、処分方法などのお悩みもお気軽にお任せください。

奈良県王寺駅徒歩3分の場所にあります。

奈良県内、大阪府、香芝市、大和高田市、広陵町、斑鳩町、平群町、王寺町、三郷町、河合町、上牧町などからも展示会の際にご来客いただいております。

奈良市や大和郡山市などからも来ていただけるよう、これからも着物について詳しい情報を配信していきます。

もし着物でお困りのことがあれば、こちらまでお電話くださいね!

一守匠堂(0745-44-3277)